※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

こんにちは!

猫を愛するアクリル画家、松井京丸です。

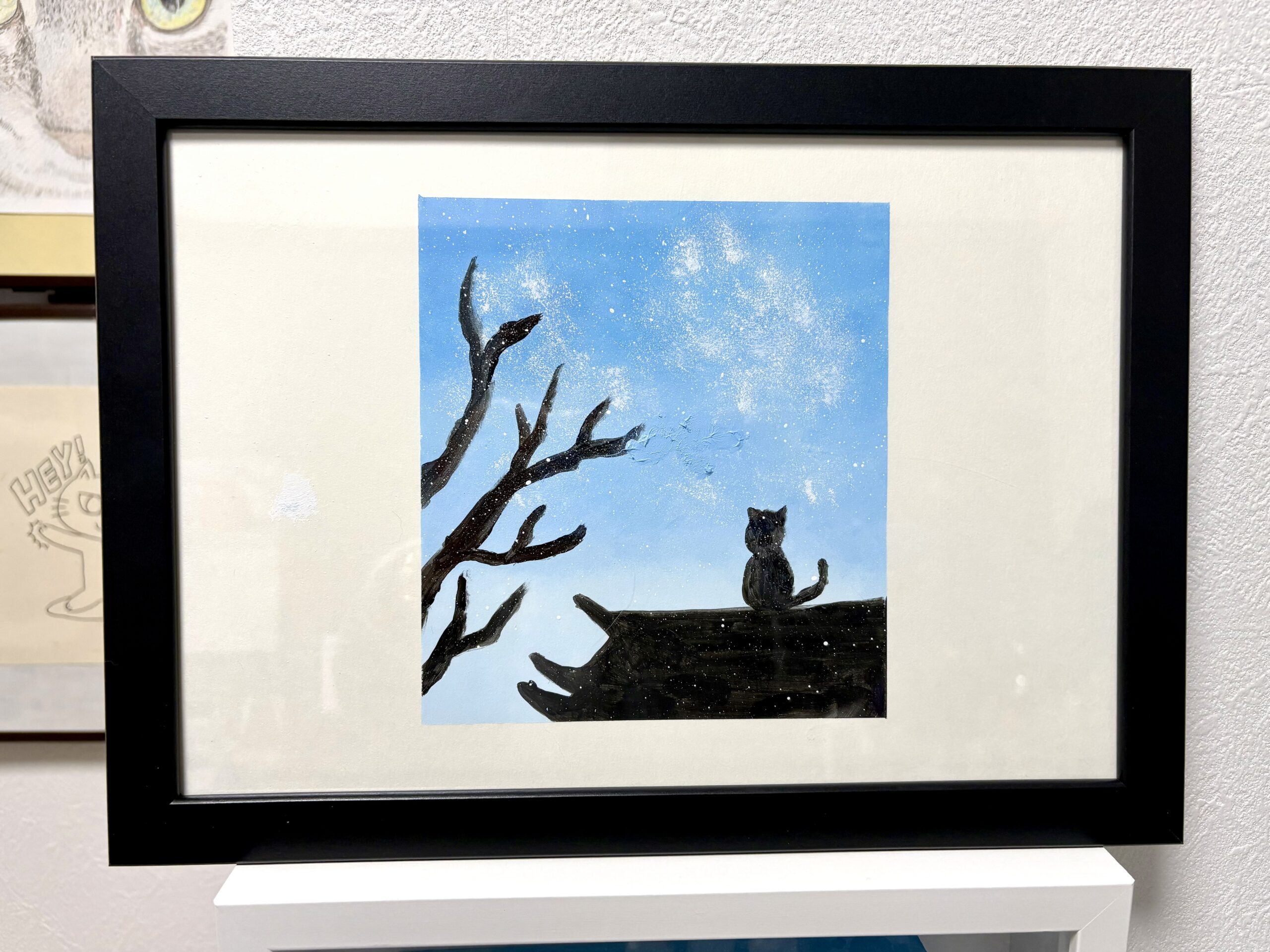

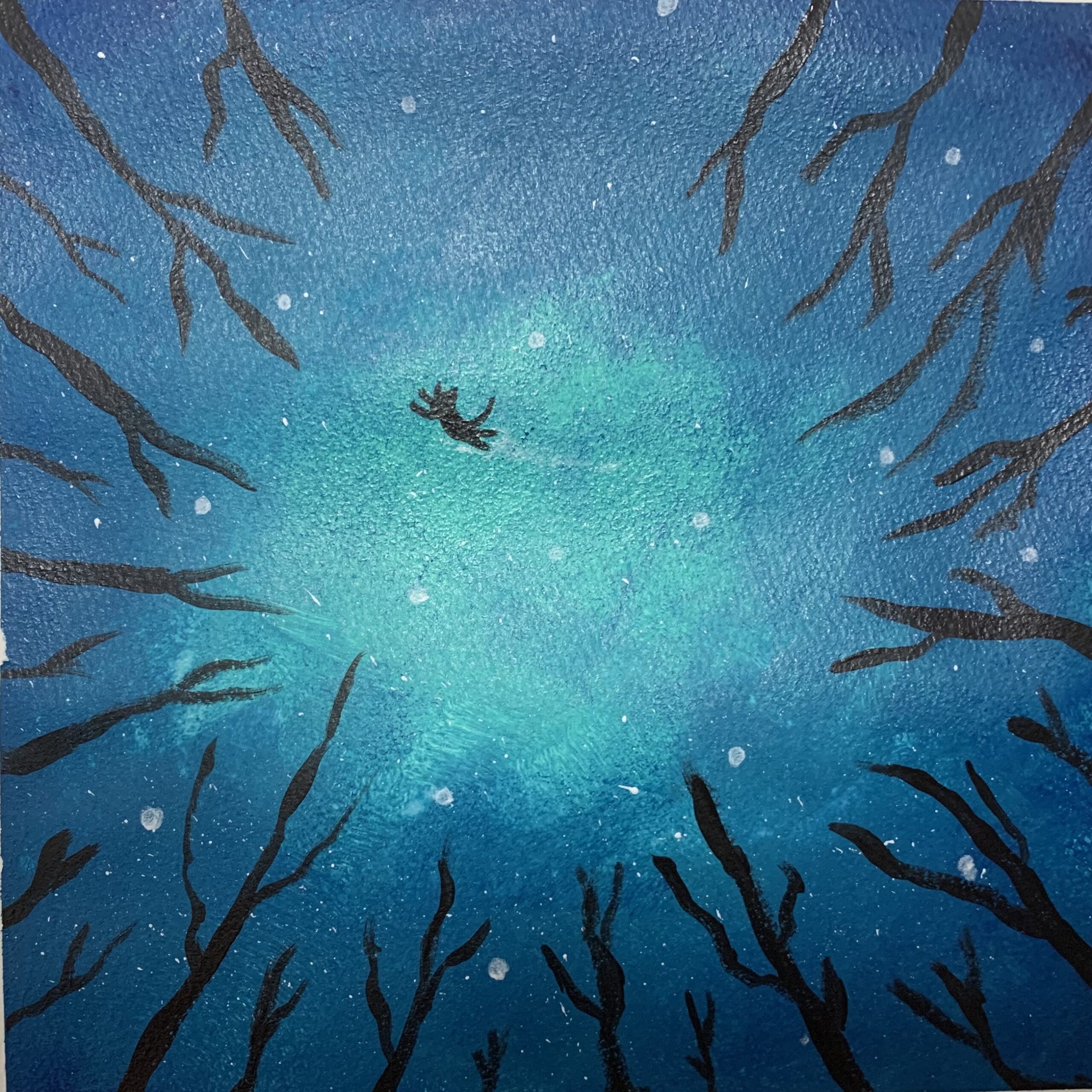

↑『夜空を飛ぶ猫』(アクリル絵の具)

絵を描くときにふと

「アクリル絵の具って水をどのくらい使えばいいんだろう?」と思ったことはありませんか?

それゆえに、水の量で楽しめたり悩んだりするんですよね。

この記事では、そんなアクリル絵の具と水の上手な使い方とコツについて

わかりやすくまとめてみました。

こんな方に役に立つ記事となっています。

●アクリル絵の具の水の量で戸惑うことが多い

●アクリル絵の具が乾いた時に色が変わってしまうのをどうにかしたい

●モチーフによって表情を変えてみたいけど水分って関係あるのか悩んでいる

よろしくお願いします。

アクリル絵の具と水の「関係」

アクリル絵の具はそのままでも使用できますが、

水の量を加減することで様々なタッチを出す ことが出来ます。アクリル絵の具と水は、切っても切れない関係なのです。

アクリル絵の具は水に溶ける?やさしく知っておきたい基本のこと

アクリル絵の具と水に関する基礎知識をおさらいしておきましょう。

乾く前は水に溶けるけれど、乾くともう溶けない

アクリル絵の具は、乾く前なら水で薄めたり混ぜたりできる絵の具です。

けれども、乾いてしまうとプラスチックのように固まり、水ではもう溶けなくなってしまいます。

だからこそ、扱いやすくて丈夫な絵の具として人気があるんですね。

水彩絵の具との違い

水彩絵の具は、乾いても水を加えればまた溶かせます。

でもアクリル絵の具は一度乾くと溶けないので、色を重ねても下の色がにじまないのが特徴です。

そのため、失敗しても上から塗り直せるのがうれしいポイントです。

水の量で表現が変わる!アクリル絵の具の楽しみ方

アクリル絵の具は、水の加え方しだいで雰囲気が変わります。

| 水を多めにする | やさしい透明感のある仕上がりに |

| 水を少なめにする | しっかりした色合いに |

水で変わるアクリル絵の具の表情

アクリル絵の具は、水の量をほんの少し変えるだけで、まったく違う表情を見せてくれます。

同じ色でも、 「どんな雰囲気の絵にしたいか」によって水の量を調整 するのがポイントです。

↑左から、アクリル絵の具そのまま、水分少なめ、水分多め。

アクリル絵の具そのまま:濃くて立体的

水をほとんど混ぜない状態では、絵の具の発色が力強く、マットで厚みのある質感になります。

筆跡やタッチがはっきり残るので、存在感のあるモチーフや重なりのある表現にぴったり。

乾くと少し色が沈んで、落ち着いた印象に変わります。

絵の具が重めで、筆の動きに少し抵抗がありました。 そのぶん、表面のタッチに変化をつけたりすることが出来ます。 乾くと表面がマットでしっかりした印象に!

水を少し加えると:なめらかで扱いやすい

絵の具に少し水を足すと、筆のすべりが良くなり、

均一な塗りやグラデーションが作りやすくなります。

濃度でいえば「絵の具:水=3:1」くらいが目安になります。

多くのアーティストが「基本の描きやすさ」として使うバランスです。

実際に3:1を意識して描いてみました。 少し水を足すと筆がスーッと動いてムラが減りました。 色も乗せやすく扱いやすい濃さだと思います!

水を多くすると:透明感とにじみが生まれる

水を多めに混ぜると、絵の具が薄まり、水彩画のような透明感が出てきます。

やわらかい空や光、影などの表現に向いています。

ただし、水が多すぎると顔料の結着力が落ちて、

ムラや剥がれが起きやすくなるので注意してください。

薄く伸ばすと水彩のような軽さが出ました。 乾くとツヤが少なく、少し粉っぽい感じになりました!

水の量で変化するアクリル絵の具の表情

| 原液 | 「力強く」 |

| 水を少し | 「なめらかに」 |

| 水を多め | 「透明感」 |

乾くと変わる!水分と発色の関係

アクリル絵の具を塗ったとき、

「乾いたら色が少し暗くなった」「ツヤが消えた」と感じたことはありませんか?

それは、アクリル絵の具の性質と水分の関係によって起こる自然な変化なんです。

乾くと「暗く見える」理由

アクリル絵の具の主成分は、「顔料」と「アクリル樹脂」です。

この樹脂は、濡れているときは透明で光を通しますが、乾くと固まって光の反射が変わるため、

発色が少し沈んで見えることがあります。

つまり、

●濡れているとき → ツヤがあり明るく見える

●乾いたあと → マットになり、少し暗く見える

という変化が起きるのです。

塗った直後は鮮やかなグリーンだったのに、 乾くと落ち着いた深緑よりのグリーンになっていました!

水の量によって“変化の幅”も変わる

アクリル絵の具は、水を多く混ぜるほど発色の変化が大きくなります。

なぜなら、水が多いほど樹脂の膜が薄くなり、乾燥後に顔料の密度が変わるからです。

| 水が少ない(濃い状態) | 乾いても色の変化が小さい |

| 水が多い(薄い状態) | 乾くとさらに淡く・マットに見える |

この違いを知っておくと、「仕上がりが思ったより薄い!」という失敗を防げます。

水を多めに混ぜた青は、乾くとマットになり粉っぽい感じになりました。 原液のままの方が色合いもツヤもあまり変化がありませんでした!

アクリル絵の具と水のベストバランスを試してみた

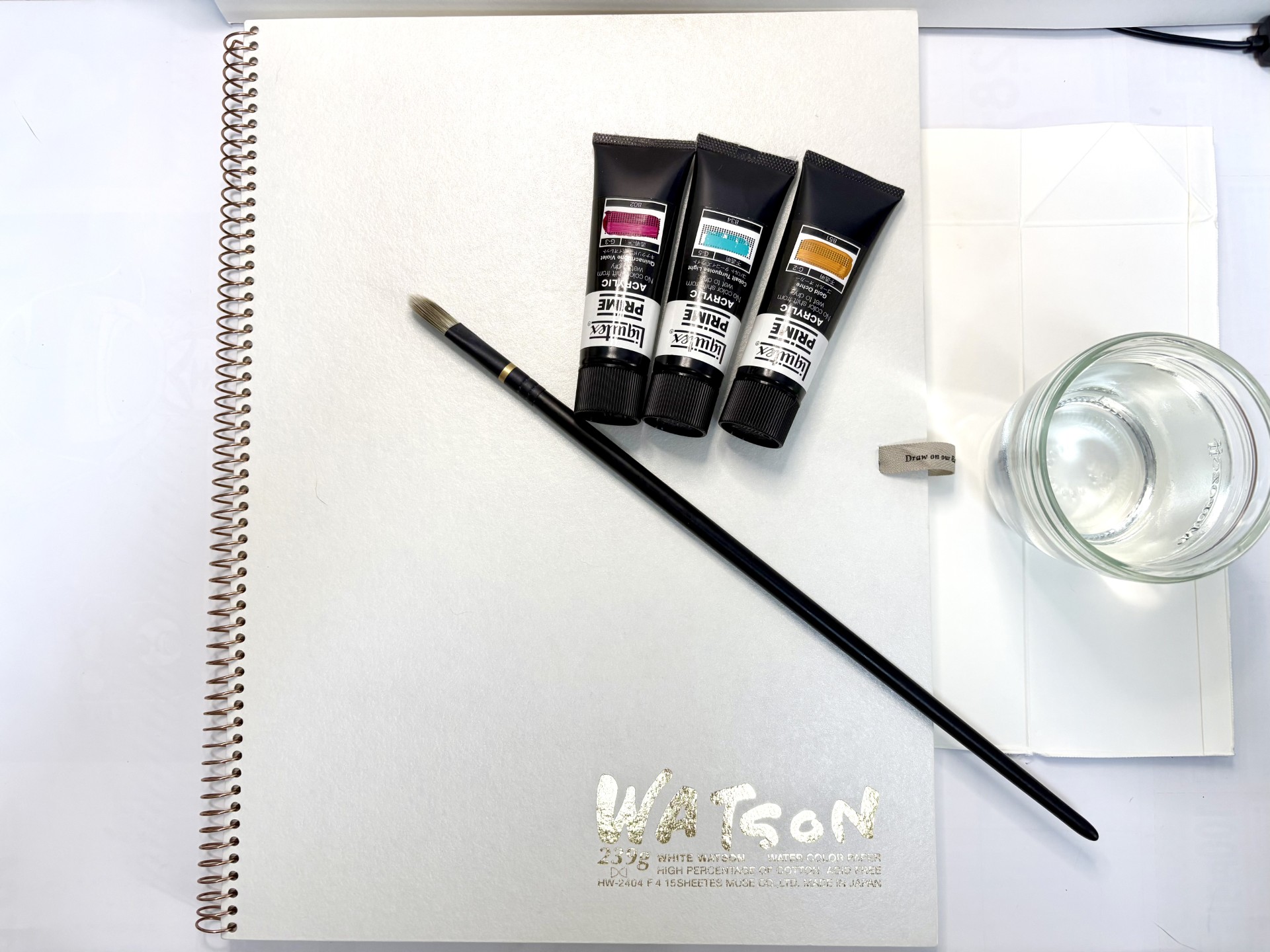

使用したアクリル絵の具と画材

| 絵の具 | リキッテクスプライム(キナクリドンバイオレット、コバルトターコイズライト、ゴールドオーカー) |

| 筆 | インターロン10号平筆 |

| パレット | 牛乳パックパレット |

| 水 | 水道水 |

| 紙 | MUSE WATOSON 239g スケッチブック |

| ペインティングナイフ | 使い古しの物でどこの物か不明。画材店、100均に売っています。 |

■アクリル絵の具(リキッテクスプライム)

■筆(インターロン平筆10号)

■水彩紙(MUSE ホワイトワトソンブック)

「アクリル絵の具と水」の実験:条件と結果

↑左から、条件A、条件B、条件C、条件D。(詳細、下表)

| 条件 | 絵の具:水 | 描いた感触、乾き方、発色 |

| 条件A <ナイフ使用> | 1:0 | 絵の具に水を入れずにそのまま使用したが、ペインティングナイフを使ったので、広げやすく、表面の変化もつけやすかった。乾くのは遅い。発色はチューブそのままの色。 |

| 条件B <濃い> | 1:0 | 絵の具に水を入れずに使用。筆を使うと大きい面を塗り広げるのいは大変だろうなという印象。乾くのは遅め。発色はチューブの色そのまま。油絵の具のように使えそうですね。 |

| 条件C <中間> | 3:1 | アクリル絵の具と水の割合がこのくらいの状態が、いつも良くつかっている感じです。乾くのは早い。発色はチューブそのままよりはほんの少し薄く感じる程度。 |

| 条件D <薄い> | 1:1 | かなりサラサラの状態。筆は運びやすい。かなり乾くのが早くなる。発色は透明感がでた印象です。水彩絵の具っぽさが出ていますね。 |

※すべての色で条件を同じにするために、筆は一度水を含ませてから、よく拭いて水分を取ってから使用しました。

観察ポイント

| 筆跡の残り具合 | 水分量が少なめほど、筆跡が残りやすかったです。 |

| 剝がれやすさ、定着の差 | 速乾性のアクリル絵の具ですが、水を入れずに盛り上げるように描くと乾きもそれなりに遅くなるので注意が必要です。 |

| 乾燥後の色の変化 | 水分量の多いものは、乾燥するとさらに淡くなりました。 |

アクリル絵の具と水について感じたこと

水の配分量を意識して試したことで、

自分が普段絵を描く時にかなり適当な感じでやっているということを痛感しました。

ですので、どのような感じで画用紙の上に表現できるのか、

未知の部分もあり、今回とても勉強になりました。

表現で迷ったら、このような実験をしてみることはとても有意義だと感じました。

いきなり絵を描くことに躊躇している初心者さんなどは このような実験を、色遊び感覚で試してみることもお勧めです。 色を塗ったり、混ぜだり、描いたりすることのハードルがグンと下がりますよ!

↓初心者さん向けのアクリル絵の具の使い方の記事です。こちらも参考にしてみてください。

アクリル絵の具での水の使い方ポイント

ここでは具体的に、どんなモチーフを描きたいのか?

どんな雰囲気の絵に仕上げたいのか?

それらの違いによる水の使い方を見ていきます。

描く物によって水分量を調整する

アクリル絵の具は、水の量で色も質感も変わるので、

「何を描くか」に合わせて水分量を変えるのがコツです。

風景、人物、動物、抽象画——どれも同じ色を使っていても、

水の量しだいでまったく違う印象に なります。

風景や空を描くとき:水をやや多めに

空や水面、光のグラデーションを表現したいときは、水を多めにして透明感を出すのがポイント。

絵の具が軽く伸びて、にじみや重なりが自然に なります。

目安は「絵の具:水=2:1〜1:1」くらいです。

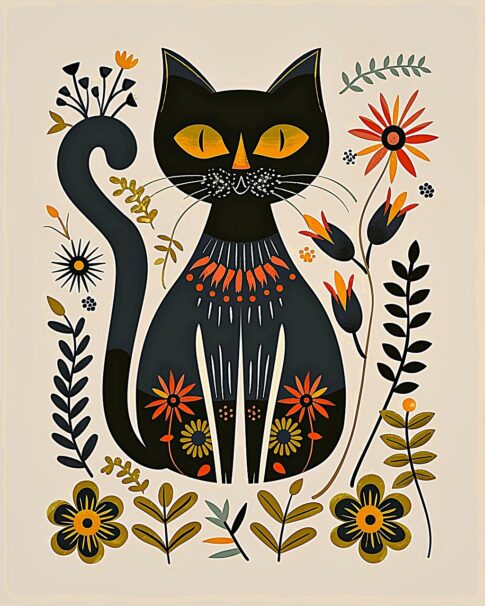

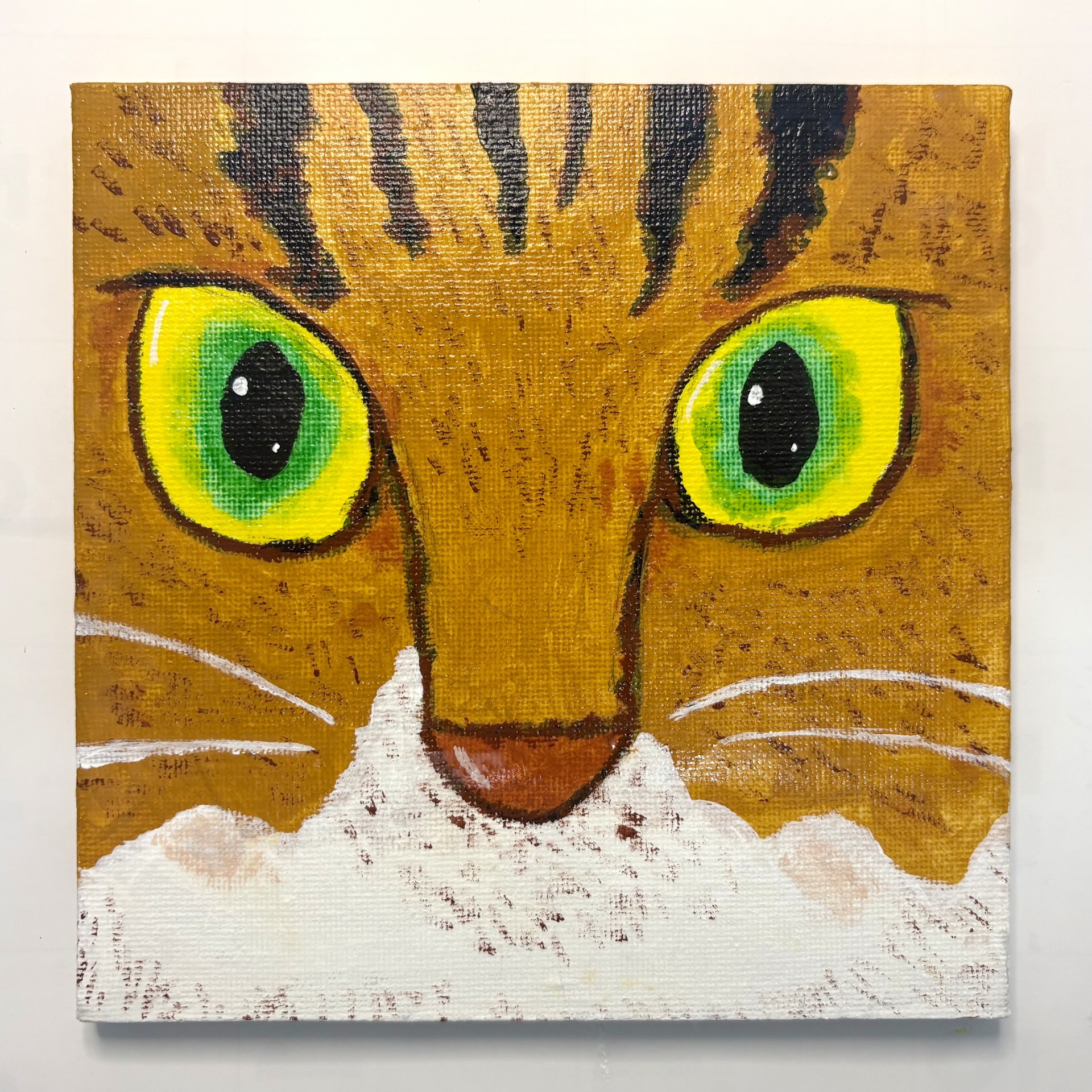

動物や人物を描くとき:やや少なめでコントロール

細かな毛並みや肌の陰影を表現するには、

水を控えめにして濃いめの絵の具を使うと描きやすいです。

発色がしっかりして、細い線もブレにくく なります。

目安は「絵の具:水=4:1」くらい。

ほんの少しの水で描きました。 毛並みは水を入れずにちょっとかすれ気味で筆をおくようにして雰囲気がでるようにしてみました。 目だけは、透明感が欲しかったので水多めです!

花や柔らかいモチーフ:水分を中間にしてなじませる

花びらや布など、ふんわりした質感を出したいときは、

「濃すぎず薄すぎない中間バランス(3:1)」がおすすめです。

色を重ねると自然な立体感 が出て、やさしい雰囲気になります。

花びらの境目が自然になじみました! 重ね塗りをしてもムラが出にくかったです!

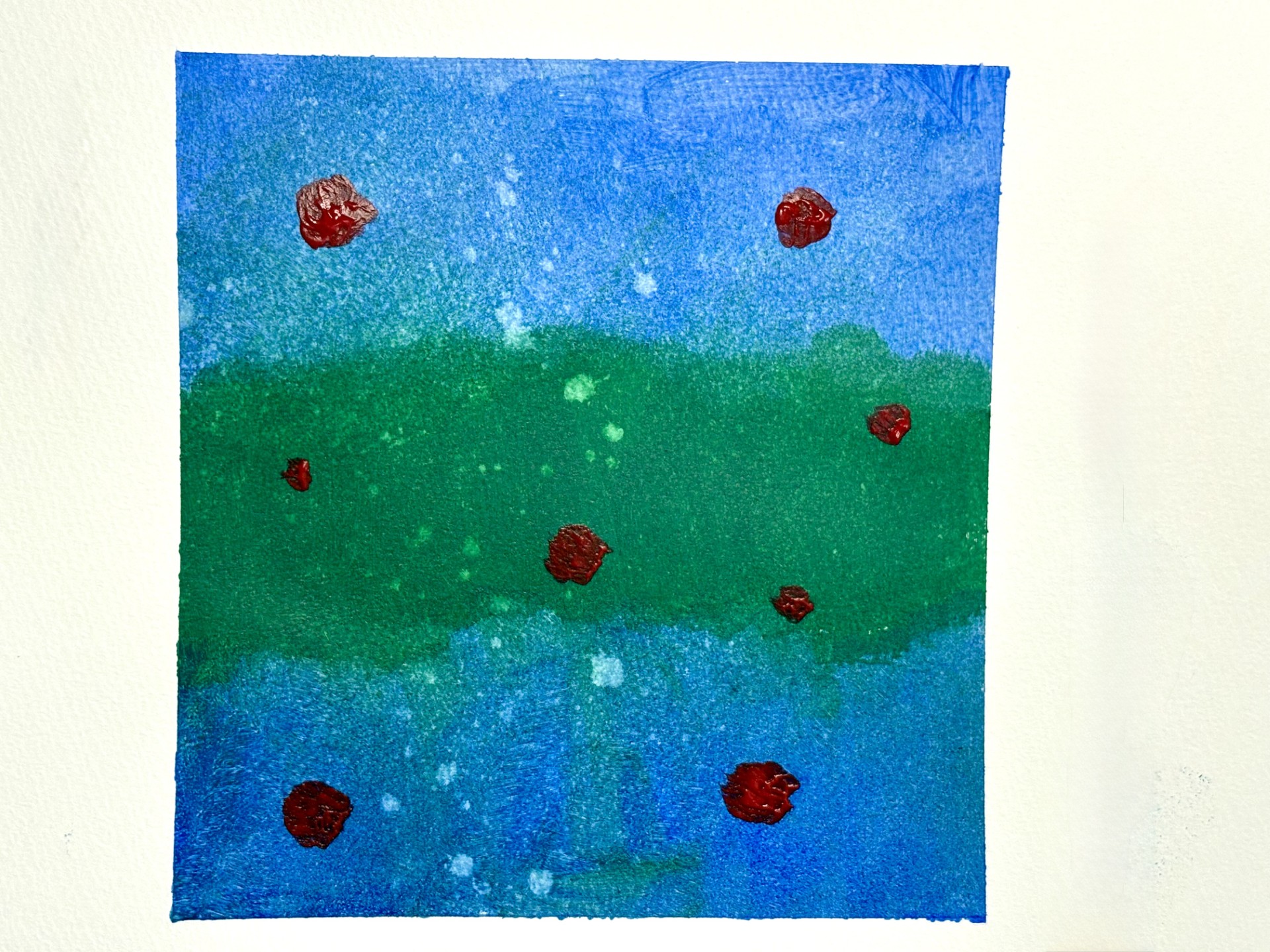

抽象的な表現や背景:思いきって水を多くして遊ぶ

抽象画やにじみを楽しみたいときは、水を多くして偶然の効果を生かすのも楽しい方法。

水を多くすると、絵の具が流れたり混ざったりして、独特の模様が生まれます。

紙やキャンバスを少し傾けると、自然な流れを作れます。

水スプレーを画面に吹きかけてみたら、 そのしぶきがいい感じに模様になりました!

モチーフで変える水分

描くモチーフによって、水分量を変えるだけで作品の印象が大きく変わります。

| 空や水 | 水多めで軽やかに |

| 人物や動物 | 水少なめでくっきりと |

| 花や布 | 中間でなめらかに |

| 抽象 | 多めで自由に |

まずは 「今日はどんな雰囲気を出したいか」 を決めて、水の量を調整しながら楽しむのがおすすめです。

アクリル絵の具で水彩画のように描く

アクリル絵の具は、もともと水に溶けるけれど乾くと耐水性になるという特性があります。

そのため、乾く前の段階では水彩絵の具のような透明感のある表現もできるんです。

水を少し多めに混ぜて描くと、色がやわらかく広がり、にじみや重なりも楽しめます。

ポイント①:水をしっかり混ぜて「薄塗り」に

水彩のように仕上げたいときは、絵の具と水の比率を「1:1」か「1:2」にしてみましょう。

筆に含ませたときに「さらっとしている」くらいがちょうどいいバランスです。

紙の上にのせると、 すっと伸びてふんわりとした発色に なります。

ポイント②:塗り重ねて「透明な深み」を出す

アクリルは乾くと耐水性になるため、上から重ねても下の色が溶けません。

これを生かすと、透明感を保ちながら立体的な色を作ることができます。

たとえば、 空の青の上にピンクを重ねると、柔らかな紫が生まれる ような感じです。

ポイント③:紙選びでも「にじみ方」が変わる

水彩のような質感を出したいなら、紙の素材も大事です。

アクリル専用紙でも、少しざらざらしたタイプを選ぶと水の広がりが自然になります。

ツルツルした紙だと、水がたまりやすく、少しムラっぽく出ることもあります。

水彩画のように描くポイント

アクリル絵の具でも、水の量と塗り方を工夫すれば、水彩画のような透明感とやわらかさを表現できます。

乾くと耐水性になるので、上から重ねてもにごらず、思いどおりの色に仕上げやすいのが魅力です。

水彩のように描けるアクリルは、

「透明感もほしいけど、色を重ねて深みも出したい」という人にぴったりの描き方です。

アクリル絵の具で油絵のように描く

アクリル絵の具は、水で薄めれば透明感が出ますが、

水をほとんど加えずに使うと、まるで油絵のような重厚な質感を出すこともできます。

実はこの「塗り方の幅広さ」こそ、アクリルの大きな魅力なんです。

ポイント①:水をほとんど入れずに「こってり塗る」

油絵風にしたいときは、水の量をぐっと減らして、チューブから出したままの濃さを意識します。

筆やペインティングナイフで厚く塗ると、絵の具の盛り上がりや筆の跡がしっかり残り、立体感が生まれます。

乾くとマットで落ち着いたツヤが出て、 油絵のような存在感 になります。

ポイント②:ペインティングナイフで「質感を遊ぶ」

筆ではなくペインティングナイフを使うと、 より油絵らしい「彫刻のような凹凸」 が作れます。

少し固めの絵の具をペインティングナイフで押し出すように塗ると、

表面に立体的な模様が生まれ、光の当たり方で表情が変わります。

ポイント③:色を重ねて「深み」を出す

アクリルは乾きが速いので、短時間で何層も重ねられるのが強み。

一層ごとに少しずつ違う色を重ねると、 油絵のような「奥行き」 が出てきます。

乾いた層の上から半乾きの色をかぶせると、自然な混色が生まれて美しいグラデーションに。

乾いた上に別の色を重ねたら、下の色が透けて深みが出ました。 立体的に見えて嬉しかったです!

ポイント④:キャンバスで「油絵らしさ」がアップ

紙よりもキャンバスや木製パネルのほうが、油絵のような雰囲気が出やすいです。

絵の具のノリがよく、 筆跡や盛り上がりがそのまま残り ます。

仕上げにニスを塗ると、さらにツヤと深みが加わって本格的な印象になります。

↑ミニキャンバスとニスとハケ。

■ホルベイン クリスタルバーニッシュ

油絵のように描くポイント

アクリル絵の具は、水の量を調整するだけで、

水彩のような透明感から油絵のような重厚感まで自由自在。

油絵風に描くときは、

「水を少なく」「厚みを意識して」「層を重ねる」

この3つを意識すれば、ぐっと存在感のある仕上がりになります。

アクリルだからこそ、乾きも早く、片付けも簡単。

「油絵の雰囲気だけ」を気軽に楽しめる のが魅力です。

【まとめ】アクリル絵の具と水は切っても切れない関係!

アクリル絵の具と水の使い方 について見てきました。

アクリル絵の具と水の使い方 について見てきました。

アクリル絵の具と水との関係性。

アクリル絵の具と水のベストバランス実験。

描きたい雰囲気とモチーフで選ぶ水の量。

様々な角度から、アクリル絵の具と水について紹介しました。

本記事の実験結果などを参考に、ぜひアクリル絵の具と水を使って描いてみてくださいね。

気楽にどんどん描いて、 楽しい絵描きライフ を送りましょう!

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。